イントロダクション

多領域で事業を展開するラグザスは、その中の一つとして教育(Ed-Tech)にも力を入れています。教育は、単に知識を伝えるためのものではなく、社会の仕組みをつくり変える力を持つ領域です。

これまで教育領域において、誰もが学びにアクセスできる環境を整えることで、“学びのハードル”という目に見えない壁を取り除いてきました。

そして今、AIが社会の基盤そのものを変えつつある中で、AIを理解し、活用し、社会に実装できる人材こそが次の時代の鍵を握ると私たちは考えています。

そこで教育領域を拡張し、新たに「RAXUS AIスクール」をリリース致しました。

2022年、教育領域への事業参画を開始。

ラグザスは2022年に教育領域に本格参画を開始。

教育は、個人の成長を支えるだけでなく、社会そのものの未来を形づくる存在でもあります。

だからこそ、ラグザスはこの分野を“次なる構造変革の起点”として見据えました。

そして教育領域で最初にリリースされたのが、オンラインプログラミングスクール「忍者CODE」です。

数ある教育テーマの中で、なぜプログラミングに焦点を当てたのか。その背景には、当時の社会が抱えていた課題構造が大きく関係していました。

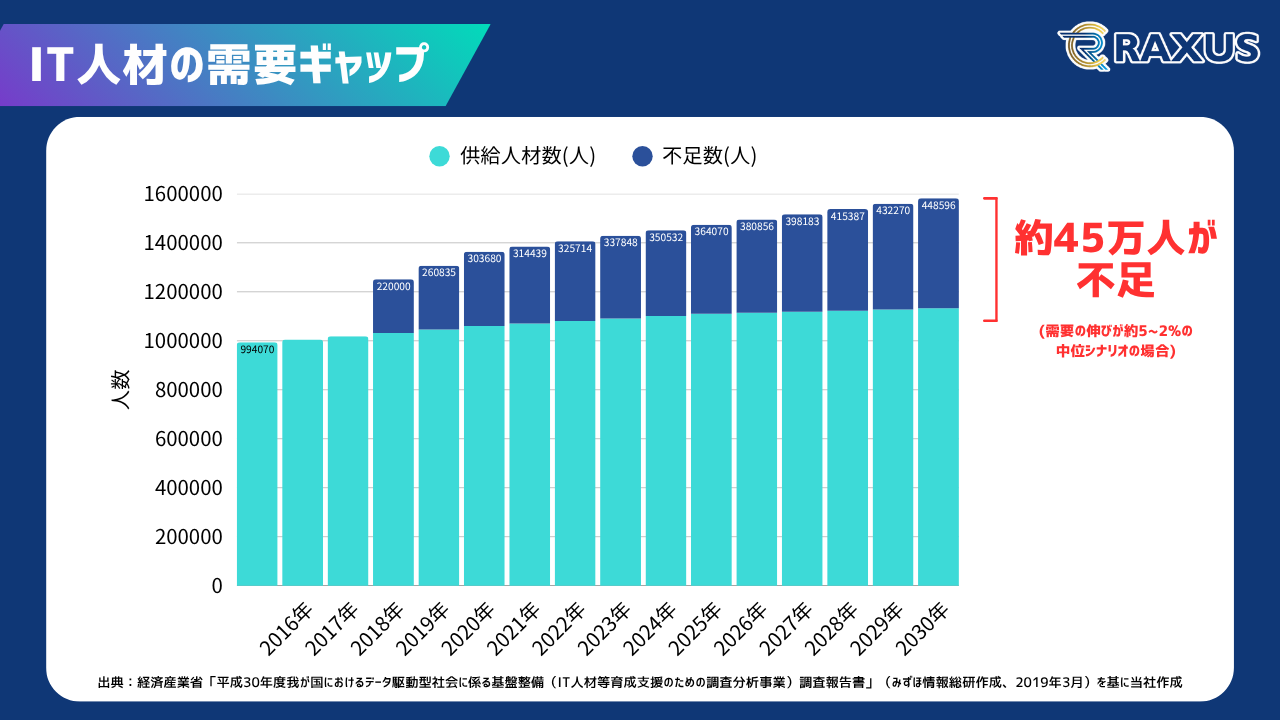

IT人材79万人不足の衝撃|“学び”が追いつかない社会構造

当時、生活のあらゆる場面でWebサービスが急速に拡大し、ビジネスにおけるデジタル化の波も一気に加速していました。

その一方で、社会全体ではIT人材の深刻な不足が課題として浮き彫りになっていました。

経済産業省の調査によると、このままIT需要が伸び続けた場合、2030年には約79万人ものIT人材が不足すると予測されています。

需要は急拡大しているのに、供給がまったく追いつかない。そんな需要と供給の間に生まれた社会的な断層を埋める仕組みとして構想されたものこそが「忍者CODE」でした。

当時の教育市場と忍者CODEの立ち位置|“学びの壁”を壊す挑戦

IT人材への注目が高まる中で、国としてもリスキリング支援制度を拡大するなどIT人材不足課題に対する取り組みを強化しています。

しかしその一方で、依然として根強く残っていたのが、「プログラミングは難しい」「自分には向いていない」という固定的なイメージでした。

この“心理的ハードル”こそが、学びへの第一歩を阻む最大の壁でした。忍者CODEが挑んだのは、まさにその構造を変えることです。

スキルに触れられる人の母数を広げることで、学びを特別なものではなく、日常の選択肢にすること。それが、忍者CODEが描いた「変えるべき現在の構造」でした。

忍者CODEが描いた変革実装|“学びを設計し直す”という挑戦

2022年に本格提供を開始した「忍者CODE」は、単なるプログラミング学習サービスではなく、「学びのあり方」そのものを再設計する試みとして生まれました。

これまでの教育サービスが知識の伝達を中心にしていたのに対し、忍者CODEでは“学ぶことを楽しめる構造”にこだわりました。オンデマンド講座は、一方的な講義ではなく、セッション形式のトークで構成。まるで会話に参加するように、自然と理解が深まっていく仕組みを取り入れました。さらに、学習のつまずきを解消するために、専属エンジニアメンターへのチャットサポートを導入。「自分ひとりで挫折しない」設計を重視しました。

そしてもうひとつ大きな壁だったのが“コスト”です。

「学びたいけれど、金銭的に難しい」という声に応えるため、業界でも最安値クラスの価格設計に挑戦しました。

これらの工夫の根底にあったのは、「プログラミング=難しい、教育=高いという社会の思い込みを壊すこと」。忍者CODEは、スキルを“教える”だけではなく、“挑戦のハードルを下げる構造”を実装したのです。

リリース後、利用ユーザーは着実に増加。

2023年には、人材支援サービス「HUGAN」を社内で内製化し、学びの先、スキルを活かすキャリアの支援までを一貫して行える体制を整えました。

「未経験でもエンジニアを目指せる」。

そんな新しい常識が社会に根づきつつある中で、忍者CODEもまた、IT人材不足という構造的な課題に対して一つの解決のアプローチを示すことができたのではないかと思います。

現在では、「忍者CODE」「HUGAN」共に経済産業省のリスキリング支援制度の対象サービスに認定され、社会全体の“学び直し”の仕組みを支える存在として成長を続けています。

そしてそんな教育領域における視線は、次なる変革へ。

AI時代における“教育の構造”そのものを再設計へと向かっています。

AIの普及がもたらす新たな“教育”の需要

IT需要が急速な高まりを見せた数年前。

その流れに重なるように、近年ではAIの急速な普及が進んでいます。その活用は生活の中にとどまらず、ビジネスや行政、研究開発の現場にまで広がり、「いかにAIを活用して生産性を高めるか」が新たな競争軸となりつつあります。

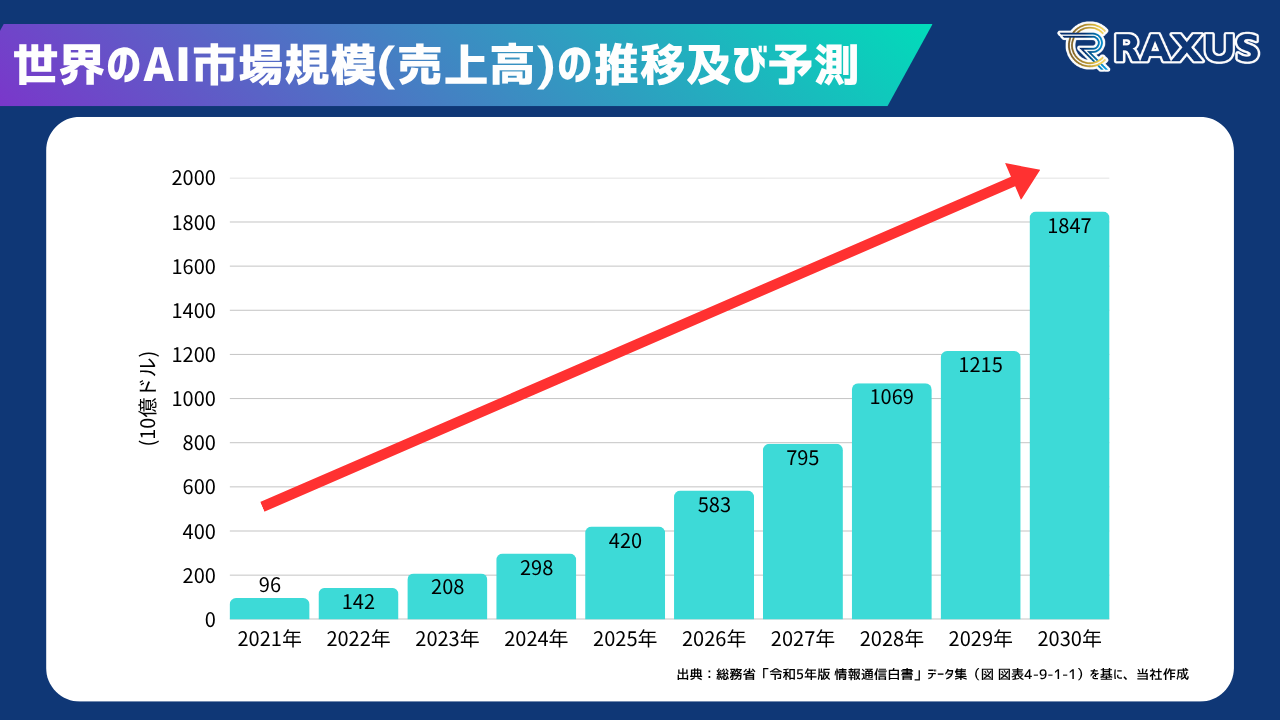

総務省のデータによれば、AI市場の規模は今後も右肩上がりで拡大が見込まれています。

AIはもはや効率化のためのツールではなく、社会やビジネスの仕組みそのものを再構築する存在へと変化しています。

そして当然ながら、こうした時代の転換においてAI教育は重要な役割を果たします。AIがあらゆる領域に浸透する中で、どのような人材が次は社会に求められてくるのか。

その答えを探ることが、今“教育”という分野においても求められています。

AIの知識を“覚える”ではなく“活用できる”人材の輩出にこだわった「RAXUS AIスクール」

AIが判断や生成の一部を担うようになった時代において、

人に求められる力は「手を動かす力」から「意図を設計する力」へと移り変わりつつあります。ただAIを“使う”のではなく、AIに何をどう実装させるのかを構想し、成果に転換する力。

まさにその“意図設計力”こそが、次の時代の競争力になっています。

現状、日本は世界のAI普及競争において大きく遅れを取っています。

総務省が公開する国別AI活用ランキングによると、米国・中国が常に上位を独占する一方で、日本は依然として後方に位置しています。

その大きな要因となっているのが、まさに「AIをどう使えばいいのか分からない」「業務での活用イメージが湧かない」といった知識と実装の断絶です。

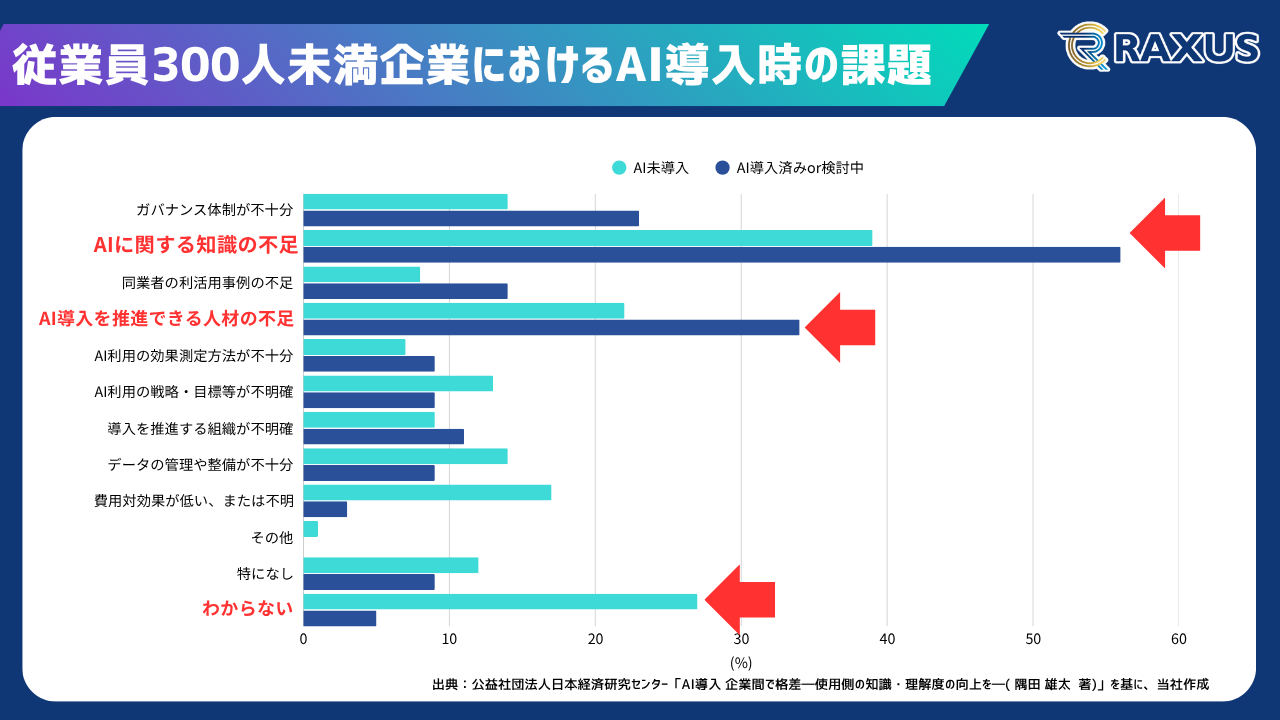

公益社団法人日本経済研究センターの調査によると、AIの導入・未導入を問わず、最も多く挙げられた課題はやはり「AIに関する知識不足」でした。

また、導入企業では「AI活用を推進できる人材の不足」が、未導入企業では「導入後にどのような課題が生じるのかが分からないこと」が、大きな障壁として指摘されています。

つまり、“AIの知識不足”に加え、得た知識を実装や活用へと結びつける力が欠けていることもまた、日本のAI普及を停滞させる大きな要因となっているのです。

まさにこの「知識と実装の断絶」をも埋めるべく描いたのが、それぞれのフィールドに合わせて、AI知識と意図設計力を体系的に育てる教育プログラムです。

その第一歩として、教育領域を拡張し2025年に始動したのが「RAXUS AIスクール」。

RAXUS AIスクールでは、汎用的なAIの基本的な知識や操作スキルを“知識”として習得する事にとどまらず、それぞれのおかれたフィールドごとに複数のプランを用意し、同時にそれを仕事に実装するための設計思考やプロンプト設計力も含めてカリキュラムを展開しています。

AIを理解するだけでなく、AIをどう活かすかを設計し、自分の業務や組織を変えるための思考法を育む。さらに、プロンプト設計や課題定義のプロセスを体系的に学ぶことで、“AI知識を持つ人”から“AI知識をもって組織・社会を動かす人”へと進化するための教育を提供しています。

つまりAIが急速に普及している現代においてラグザスが描く次なる構想は“人がテクノロジーと共に社会を設計できる構造を創ること” 。教育を通じて、技術と人、学びと社会実装の間に橋をかける事で“次の時代を創る人材”を次の社会に繋いでいきます。