イントロダクション

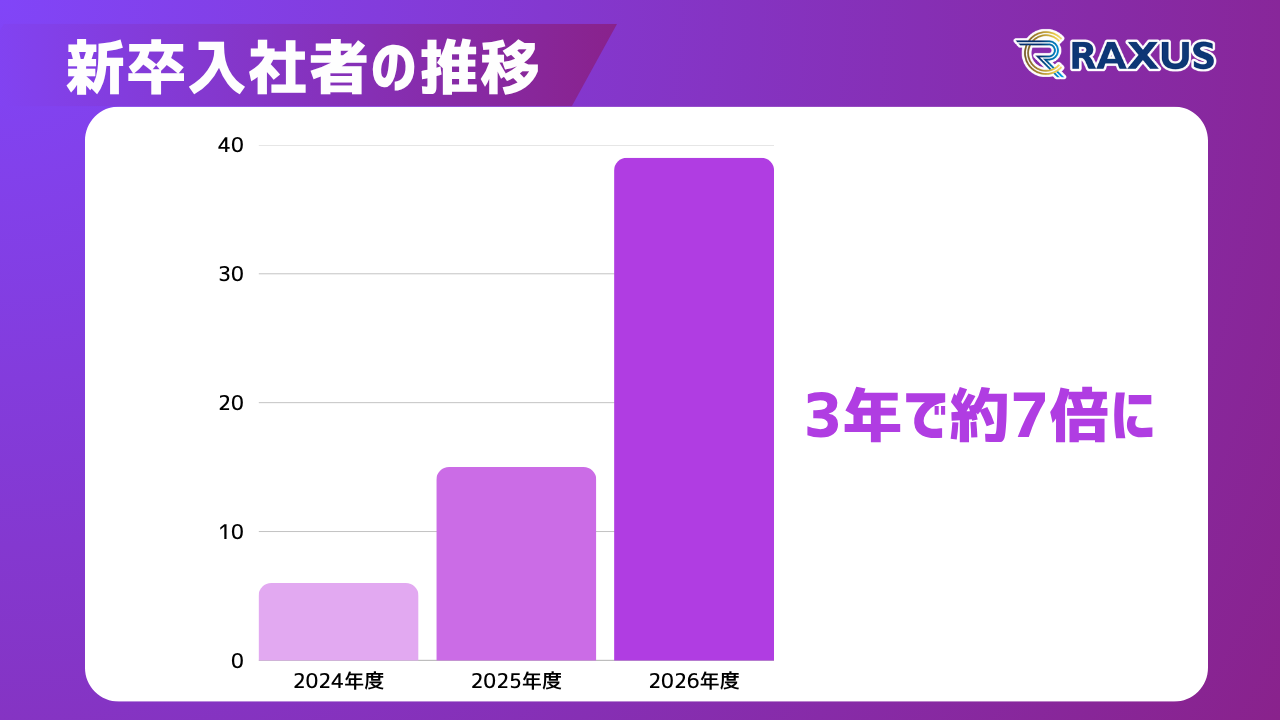

創業18年を迎えたラグザスは、去る10月7日に内定式を執り行い、2026年度入社となる40名の内定者を迎えました。

社会に出る第一歩を踏み出すこのセレモニーは、単なる通過儀礼ではありません。企業と内定者が未来に向けて共に歩み始める、大きな節目でもあります。

ここ数年、当社の新卒採用は着実に拡大を続けています。その背景には、会社の規模や事業の成長に応じて「どのような人材が次の挑戦を支えるのか」を常に問い直してきた姿勢があります。結果として、当社が描く成長戦略を担う人材の層は年々厚みを増し、多様なバックグラウンドを持つ仲間たちが次々と加わっています。

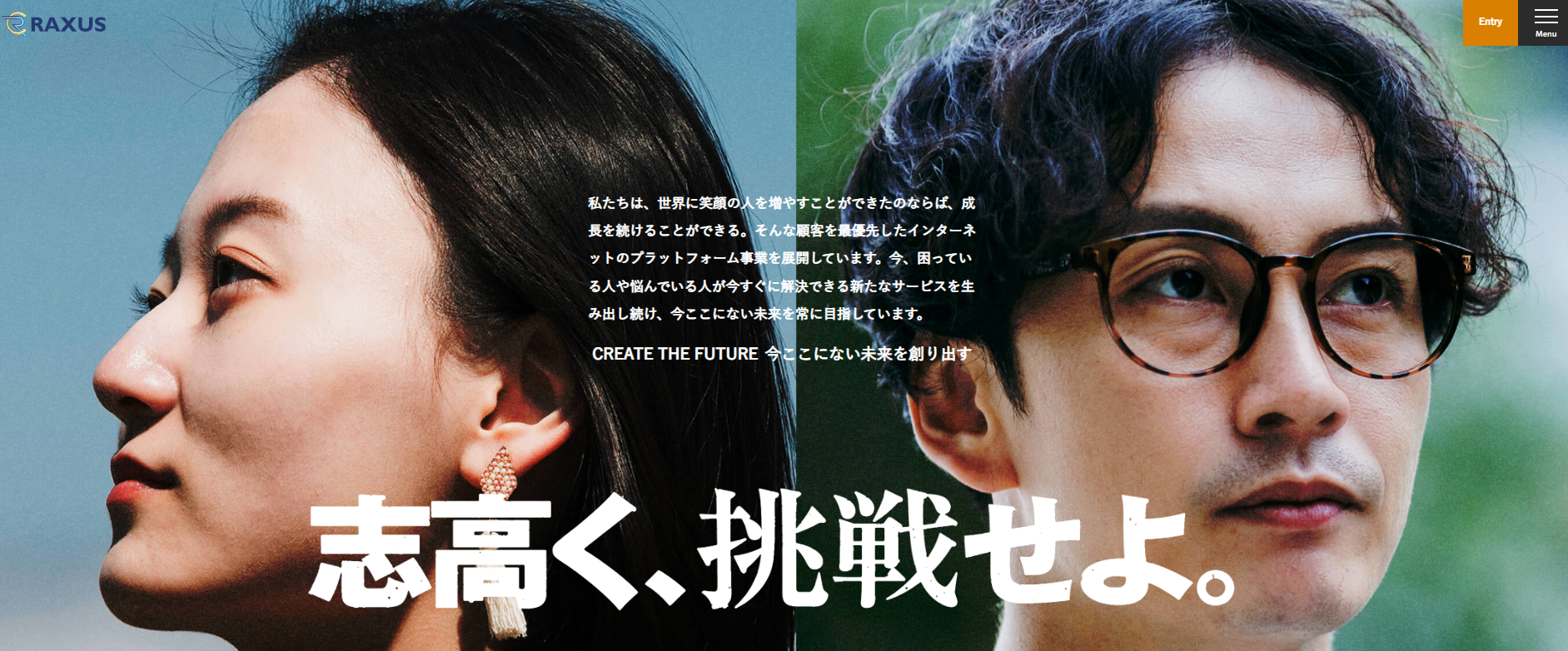

そんな中、改めてラグザスが今大切にしたい軸というが「志高く挑戦せよ」

このテーマに込められているのは「目指す目的を見失わない事」と「目標への執念深い行動力」の重要性です。

本記事では「志高く挑戦する」事の本当の意味と、それを実践する社員の軌跡を等身大で、生々しくご紹介いたします。

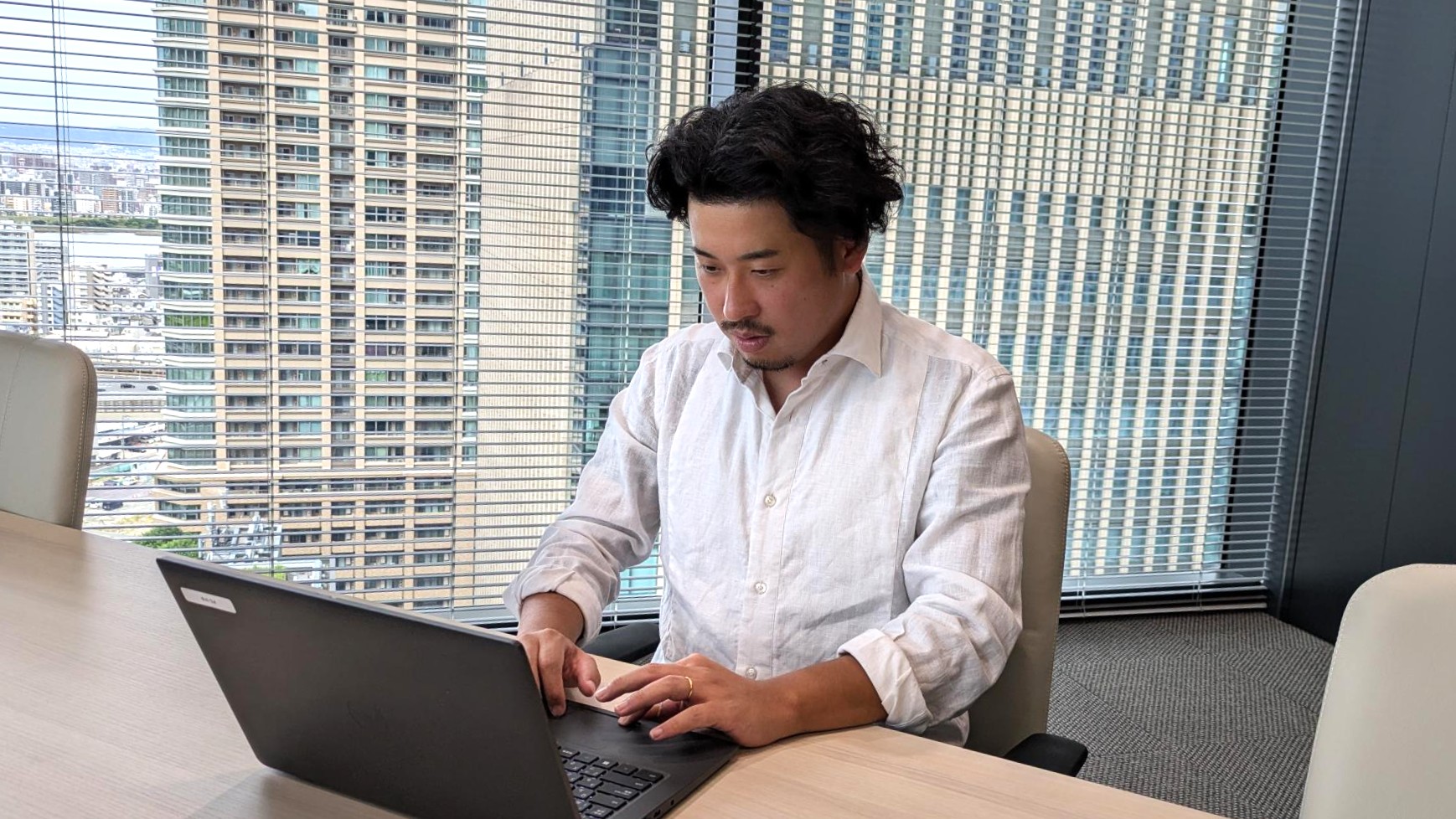

Case 1:Osaka City SC代表 山地さん(28歳)

“生存”の一年

私は「OsakaCitySC」というサッカークラブを立ち上げ、現在も代表を担っています。

このチームを立ち上げたのは2020年。きっかけは、ロンドンで目にした光景でした。試合の日には街から人が消え、誰もがサッカーを中心に熱狂する。その一体感を「日本でも創りたい」。そう強く願い、「大阪府中央区からJクラブを創り、地域に熱狂と活力を生み出す」という強い“志”を胸にスタートしました。

ただし、現実は理想とは程遠いものでした。選手も監督もいない。資金も、人脈も、何もない。それでも「この街にクラブを根付かせる」という想いだけを頼りに、一歩を踏み出したのです。

振り返れば、最初の一年は“統括”というより“生存”の一年でした。

立ち上げ間もないクラブにとって特に重要な存在となるのは、活動を支えてくれるパートナー企業の存在。しかし、立ち上げ初年度は何百社と営業を回っても成果はゼロ。仕方なく選手から資金を集め、何とか資金のやり繰りをする日々が続きました。どれだけ営業メールを送っても、返信はほとんどなく、結果も見えず「この方向で本当に合っているのか?」と迷う瞬間が何度もありました。

それでも、唯一決めていたのは「やめない」という選択でした。

続けた先に起きた初めの「転機」

“生存”の一年を経て、少しずつパートナー企業様が増え始めました。

たとえ小口の支援であったとしても、自分たちの想いに共感してくれる企業が出てきたことは、確かな希望でした。

しかし、それでも「大阪府中央区からJクラブを創り、地域に熱狂と活力を生み出す」という目標から見れば、まだほんの入り口に立ったに過ぎません。私たちは、2年目以降も大阪市中央区に登記されている約17,000社、そのすべてに一件ずつ電話をかける、地道な活動を行い続けました。

もちろん相手にされない日も多く、何百件と電話をしても一つも手応えが得られないことも多々。自分の期待よりも現実の方がずっと静かで、重いものでした。

そんな中、ようやく転機が訪れたのは2年目のこと。

ある企業に送った営業メールに対して、一本の電話が返ってきました。

送った営業メールの内容は、まだ整っているとは言えず、想いだけを綴った拙い文章でしたが、それでも代表の方から直接いただいた言葉は、今でも忘れられません。

「会社を作るなら、支援します。」

その瞬間、私は即答しました。「わかりました。会社を作ります。」

こうして2022年3月10日、株式会社OsakaCitySCが誕生しました。

しかし、これはゴールではなく、むしろ自身の“志”と“粘り強さ”がさらに問われる”第二幕の始まりでした。

積み重ねの先に初めて見えた「努力が形になる瞬間」

法人化を果たしたとはいえ、それはあくまで“スタートライン”に過ぎませんでした。

法人になったことで、これまで以上に事業としての継続性と自立性が問われる一方、営業先からの反応が劇的に変わるわけでもありません。

そこで私は、クラブの運営と並行して営業代行の事業も行い、収益基盤を確立する一方で、スポンサー営業・チーム強化・メンバー採用・組織づくりを同時に進めていきました。まさに、結果と粘り強さの両方が求められるフェーズです。

そんな中、次なる課題として浮かび上がったのが“チームとしての権威”でした。

いくら法人格を持ち、他事業である程度の収益を上げていても、設立間もないクラブへの信頼は依然として低い。その現実を打破するため、私たちはある大企業に狙いを定め、チームの命運をかけたスポンサー営業に挑みました。

手探りの営業と慣れない交渉ではありましたが、それでもやるしかない。一つひとつの対話に想いを込め続けた結果、パートナー契約を獲得。ここで初めて少しだけ「自分の努力が形になった事」を実感できました。

苦境の先に“価値あるもの”が見えるならば、「続ける事」こそ最大の挑戦

株式会社OsakaCitySCは、創業から5年。現在は31社のパートナー企業様に支えられ、数多くの支援と応援のもと、社会人リーグ全国1位という成果を残す事がやっとできた、そんな段階です。

しかし、この5年間を振り返ると、やはり順風満帆な時期よりも、思うように進まなかった時間の方が圧倒的に多かったと感じます。スポンサーが取れなかった時期。チームが崩れかけた時期。そのどの局面においても、最終的に自分に突きつけられた問いは一つで、「それでも続けるのか」という事。

もちろん、“続けること”が常に最善の選択とは限りません。それでも、もしその苦境の先に“本当に価値あるもの”があると信じられるなら、立ち止まらずに歩み続けるという選択には、確かな意味があると私は思います。

私たちの目標、「大阪府中央区からJクラブを創り、地域に熱狂と活力を生み出す」事です。

その実現には、最短でもあと4年を要すると見込んでいます。

けれど、歩みを止めず積み重ねた先にしか、見えない景色がある。

だからこそ、“本気”で「志高く挑戦する」事をこれからも続けていきます。

Case 2:教育領域責任者 曽田さん(新卒2年目)

「私が選ぶべきは、この道じゃない。」

大学院進学試験の当日、そう直感した私は、解答用紙を白紙のまま提出しました。

その瞬間こそが、自分が本当に“成し遂げたいこと”を明確にした人生の転機でした。

私の“志”

私は幼少期から、人を笑顔にすることが何よりも好きでした。

その想いの延長で、人々の“健康寿命”を伸ばす研究を志し、二浪の末に念願の大学・学部へ進学。希望の研究テーマに携わり、順調に歩んでいるように見えました。

しかし、研究を重ねる中で、次第に違和感が生まれます。自分の研究が人の笑顔に届くまでには、膨大な年月がかかり、場合によっては、成果が社会に届く前に人生を終える研究者もいる。

―私は本当に“多くの人を笑顔にする”という目的を、この道で実現できるのだろうか?

その問いの答えを出したのが、大学院試験の日でした。

その日私は研究者ではなく、より多くの人の人生に直接関われる仕事を選ぶと決め大学院試験の解答用紙を白紙で提出しました。

当然、研究の道を離れる決断は容易ではありませんでした。「進学して研究者になるのが当然」という空気も相まって、この選択には周囲からの反対もかなりありました。

それでも、自分の“志”を信じて踏み出した。あの日の白紙の解答用紙が、私の“覚悟の証”となりました。

理想と現実をつなぐのは、“粘り強さ”だった

そして私が選んだのが、ラグザスでした。

社会に対して「より多くの人を笑顔にする」という価値創造を本気で掲げ、

さらに“Web”という柔軟な手段でその実現を加速できる―そう確信して入社を決意しました。

配属先は、教育領域の「忍者CODE」。

未経験から夢を追う人を支援する、まさに“人を笑顔にする”ことに直結したサービスです。

しかも初めに任されたのは、より多くの人にこのサービスを届けるためのマーケティング。

「思っていたより早く、自分の志を形にできるかもしれない」当時の私はそう感じていました。

しかし、現実は想像以上に厳しいものでした。

特にその厳しさを痛感したのは、正解のない前提で“自分で数値を想定する”難しさに直面した時。

理系出身で仮説→検証の型には慣れていましたが、研究と違い、拠り所となる論文も確定データもない。だから、日常の顧客行動を観察し、白地から現実に即した数字を組み立てる力を鍛えるしかありませんでした。

もちろんベンチャーにおいて、そのやり方を誰かが手取り足取り教えてくれるわけではありませんし、一方現場では「やったことがない」は理由にならず、もちろん結果が求められる環境です。

足りないスキルは自分で埋めるしかない。空いた時間で知識を吸収し、仮説の質を高めるために自己研鑽を重ねました。

さらにその仮説には、必ず責任が伴います。

過去に自分の判断で資金を投下し、3か月連続で売上を落としたこともありました。

それでも数字から逃げず、要因を分解し、再び手を打ち、事業を引き上げるまでやり切る。

華やかな突破口ではなく、泥臭い観察・検証・行動の反復です。

大きな理想を現実に変えるのは、この地味で重いサイクルを担い続ける覚悟だと、今ははっきり言えます。

苦境99%、楽しさ1%。それでも“志”があるから前を向く

事業の命運が自分の仮説にかかっている。

その責任の中で、粘り強く考え、行動し続ける過程は、正直99%がしんどい時間です。

それでも私が歩みを止めないのは、「とにかく多くの人の幸せを創りたい」という揺るぎない“志”があるからだと思います。

大学院試験の日、私は自分が“何を成し遂げたいのか”をはっきりと自覚し、覚悟を持って解答用紙を白紙で提出しました。

あの日に決めた信念、“研究ではなく行動で、人の幸せを生み出す”という強い意志が、今の私を支えています。

そしてやはり私にとっての原動力は、“誰かが幸せになる未来を想像して努力できること”。

その為であれば、たとえ99%が苦境でも1%の喜びの為に本気で頑張りたいと感じるのです。

これが、私の「志高く挑戦する」という言葉の、等身大のかたちです。

Case 3:HR企画推進室(人事) 松岡さん(28歳)

「それは意味のある成果なのか?」

上司から受けたこのフィードバックが、私の価値観を大きく揺さぶるきっかけになりました。

その時の私は、採用活動の中で「選考フローのあるポイントの数値が改善した」という成果を自信満々に報告した直後。

だからこそ、「成果を上げているのになぜ?」という疑問と悔しさが真っ先に浮かびました。

さらに上司から続けざまに問いが飛びます。

「そもそも、なぜ今その職種の採用に注力しているのか?」

その瞬間、頭が真っ白になりました。

「いや、頼まれたから……」と答えそうになった時、はっと気づいたのです。

―私は、目の前の数字や指示ばかりを追いかけていて、「何のために」この採用を行っているのかという本質を、まったく見ていなかったのだと。

人事として本当に果たすべき役割は、単なる数値改善ではありません。

それは、「人の観点から組織を強くすること」―この気づきが、私の長い挑戦の始まりでした。

「何のために働くのか」に立ち返る

自分の仕事の“目的”を見つめ直した瞬間、視野が一気に広がりました。

組織を強くするためには、単に人を採用するだけでなく、会社の魅力を正しく伝え、共感してくれる仲間を集めることが必要です。

さらに、そのためには企業認知の向上やブランディングも欠かせない―。

根本に立ち返れば立ち返るほど、取るべき手段は無限にあるのだと実感しました。

視座が上がることで、同時に答えのない壮大な挑戦が幕を開けたのです。

「地道で、泥臭い努力」の先にしか道はない

まず私は、目的を実現するために重要度が高いアプローチを大きく3つに整理しました。

① 企業の魅力を正しい軸で広く伝える(ブランディング)

② 仲間を集める(採用)

③ 仲間を育てる(育成)

これまで上司から与えられた“採用”だけに注力していた自分から脱却し、会社の経営方針や現状を踏まえた上で、「今、最も価値を生む活動はどれか」を見極める視点へと変化しました。

その第一歩として、幸いにも直属の上司が役員だった私は、上司の日々の発言や行動の一つひとつの意図を読み取り、そこに至った背景を徹底的に推察するようにしました。

そうして、経営層のリアルタイムな方針や思考の軸を深く理解し直すという土台固めから始めます。

このような土台固めをしながら行動も一つひとつは本当に地味で、泥臭いものです。

例えば「ブランディング」の拡大が必要なフェーズでは、少しでも多くの外部メディアにラグザスの取り組みを取り上げてもらうべく、ひたすらメディアの検索、調査、連絡の繰り返し。

メディア一覧を作り、問い合わせフォームを一件ずつ埋め、メールを何十通と送り続ける。返事がないことの方が圧倒的に多く、返信が一件あるだけで心底ほっとしたものです。

昼間は通常業務、夜は静まり返ったオフィスで一人、パソコンの光だけを頼りに次の送信ボタンを押す─そんな日々も少なくありませんでした。

しかも成果はすぐには出ません。

だからこそ「自分のやっていることに意味があるのか?」と立ち止まりそうになることも多くあります。それでも、「この努力の先に“組織を強くする”という目的がある」と自分に言い聞かせ、手を動かし続ける日々が続きます。

このプロセスは、決して華やかでもスマートでもありません。

けれど、志高く挑戦するというのは、派手な結果を追いかけることではなく、“意味のある成果”を生み出すための挑戦をやめないことだと、今では心から思います。

今考える「志高く挑戦する」とは

「志高く挑戦する」という言葉を、以前の私は少し綺麗事のように捉えていたように思います。

でも今はむしろその逆。志とは、泥にまみれながらも捨てずに持ち続ける信念のこと。

挑戦とは、結果が出なくても、意味を見失わずに前へ進み続ける行為そのものです。

目下の数字・成果だけに惑わされず、目に見えない“熱”をどう生み出すか。

そこにこそ、人事としての本質的な価値がある。

そう信じて、私は今日も、少し泥をかぶりながら挑み続けています。

“志高く挑戦せよ”のリアル

ここまで、さまざまな部署・立場で挑戦を続ける3名の軌跡を通じて、「志高く挑戦する」とは何か、その本質を紐解いてきました。彼らに共通しているのは、理想を語るだけで終わらせず、現実の壁に直面しても粘り強く行動を積み重ねていることです。

理想を掲げることは誰にでもできます。しかし、それを現実に変えるには、泥臭く、時に孤独な努力を続ける覚悟が求められます。

「志高く挑戦せよ」この言葉は、決して「大きな目標に向かって頑張ろう」「何でも挑戦してみよう」という軽やかなメッセージではありません。

むしろその本質は、大きな目標を掲げた先に必ず訪れる苦境を前提としながらも、成し遂げたい目的を見失わず、粘り強く挑み続ける姿勢にあります。成果が出ない期間をどう耐え、次の一手へとつなげていくか。困難の中でも目的を見失わずに動き続けられるか。

その継続的な思考と行動の積み重ねこそが、結果として組織を強くし、理想を現実へと近づけていきます。

私たちは「志高く挑戦せよ」を、掲げる言葉ではなく“行動の規範”として実践していきます。

理想を描くだけでなく、それを現実に変える挑戦を、「今ここにない未来を創り出す」という志を胸に、これからも一つひとつ積み重ねていきます。